執筆者: 瀕死

最終更新: 2025/02/28

RP2040搭載基板の作成の記録1

注意

本備忘録は作成時点の情報をもとに記載しており、有益な情報が少なく、その時点での誤解等の誤りが含まれる可能性があります。必要に応じて後日改訂版を発行する可能性があります。

目的

- 評価ボードではなく、マイコン(RP2040)を直接活用した基板設計・製作の記録

- 「RP2040とTinyUSBでつくる左手デバイス1」に向けた基盤の実装

マイコンと評価ボードについて

マイコンはマイクロコントローラの略称であり、CPUやメモリ、そして周辺回路を1つの集積回路にまとめたものである。しかし、マイコンを動作させるためには電源、クロック、プログラムの書き込みやGPIO、デバッグ用のI/Oを行う外部回路が必要である。そのためマイコンの機能や性能を手軽に試験・評価するためにそのような外部回路とマイコンが実装された評価ボードを用いる。

一方で評価ボードを用いると回路の大型化やコスト増大などの問題が起こることもある。

公式ドキュメントの確認と一部改変

公式のHardware design with RP2040に付属しているKiCADのプロジェクトファイルをほとんどそのまま利用した。 また、Micro-USB Bから、USB Type-Cへ変更したが、 本家の回路はType-Bでホスト・デバイス両対応だが、Type-Cの特有のピンであるUSB_CCにプルダウンを適用するとデバイス専用になる可能性があるので要確認。

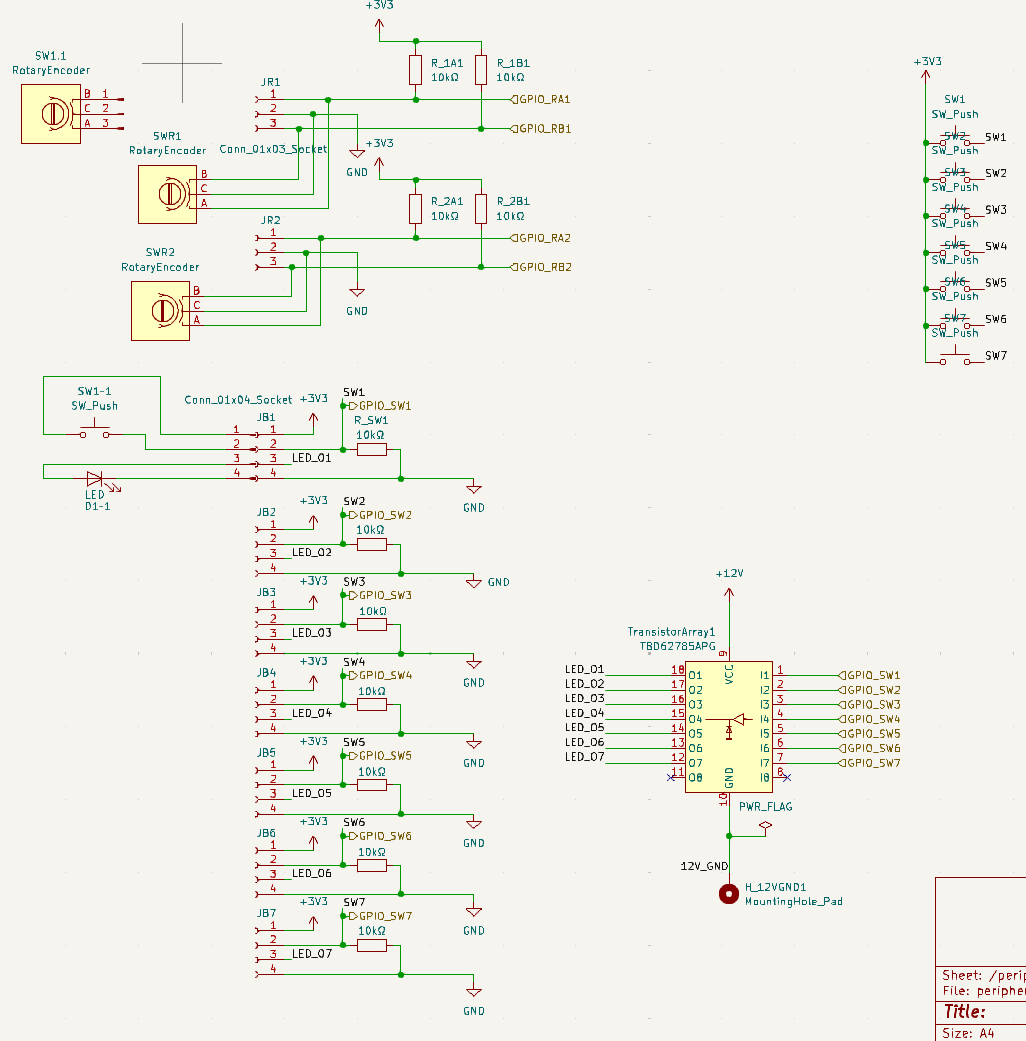

周辺機器の回路図作成

当初はとあるPCゲーム専用コントローラー用に設計していたが、汎用性を持たせるために、左手デバイスとしても利用できるように、基板上にキートップを配置可能にする。

またゲーム用コントローラーとして当初考えていたLEDは12V電源が必要なため、トランジスタアレイが配置されている。

PCB設計

基本設計

USBの特性インピーダンスの関係から、PCB厚さは1mmとする。(以前はこの点を見落としていた) 2層基板において、部品は片面に実装する方式を採用。

電源とバイパスコンデンサ

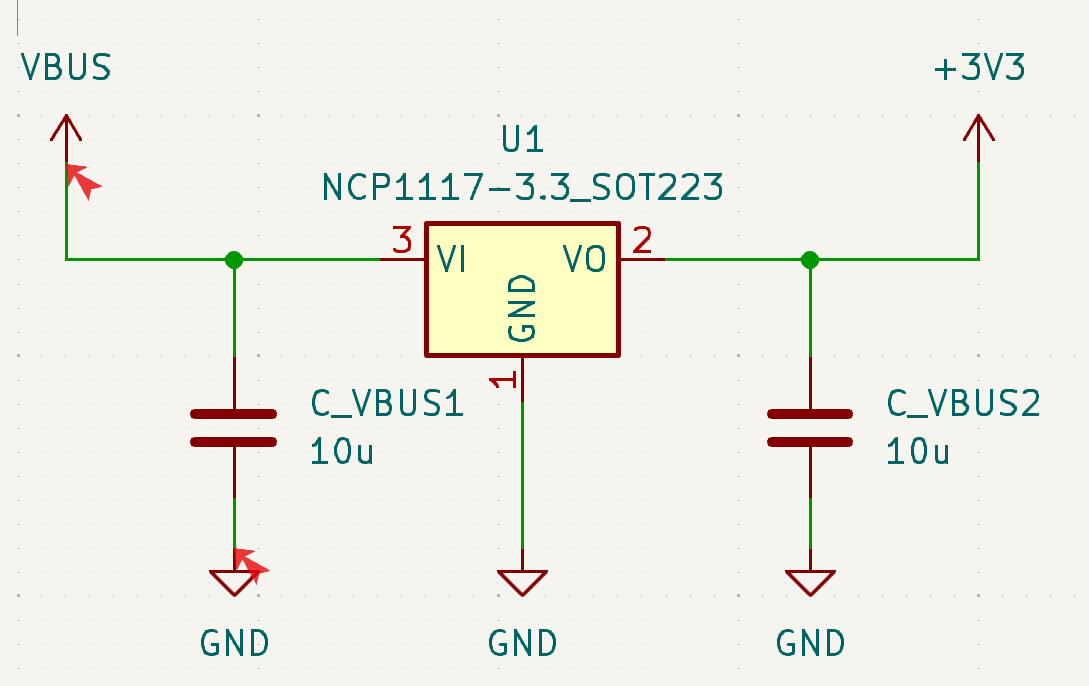

USBのVBUSからの5V給電を受け取り、三端子レギュレータのNCP1117-3.3によって3.3Vに降圧する。 電圧安定とノイズ対策のためにバイパスコンデンサを付近に配置する。

USB以外からの5V入力ピンがあると使いやすいことに発注後に気が付いた。

内蔵電圧レギュレーターのあるピン付近にもバイパスコンデンサを指示通り配置しよう。

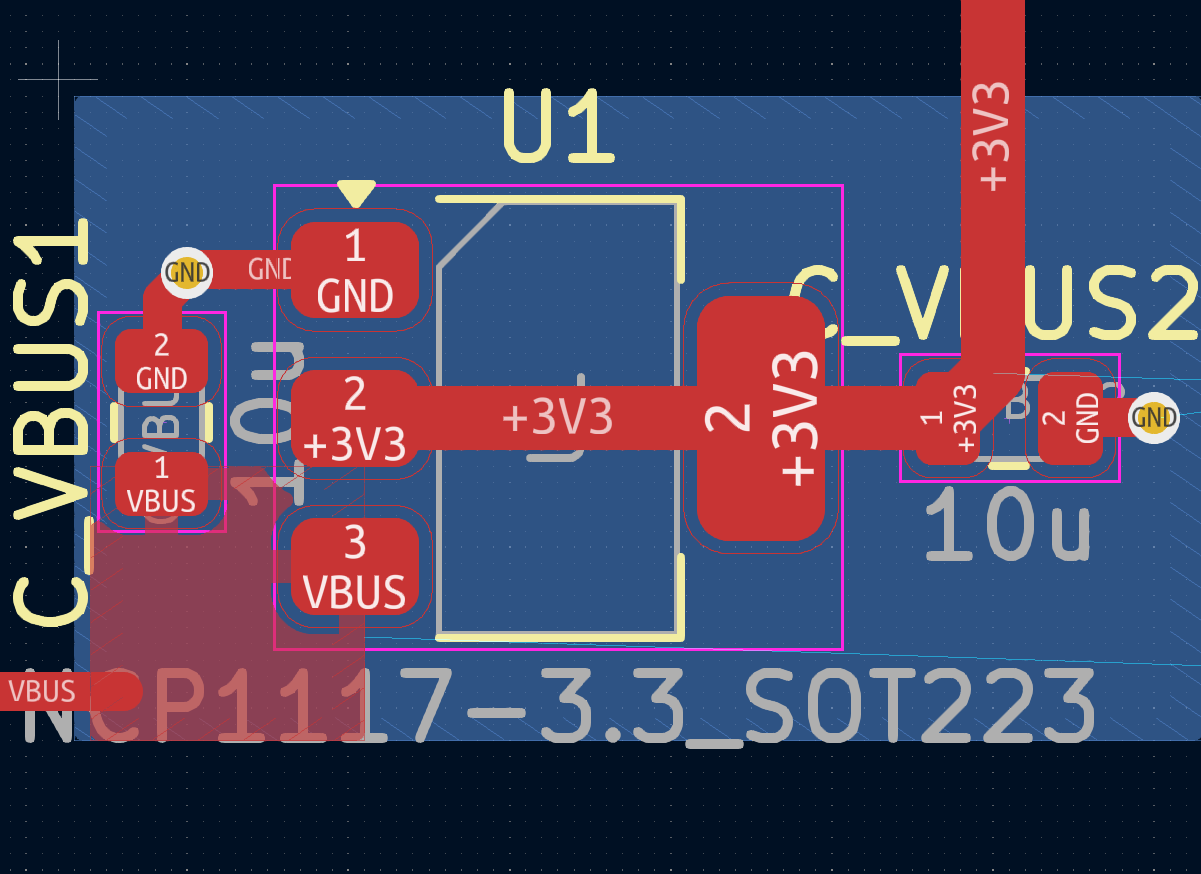

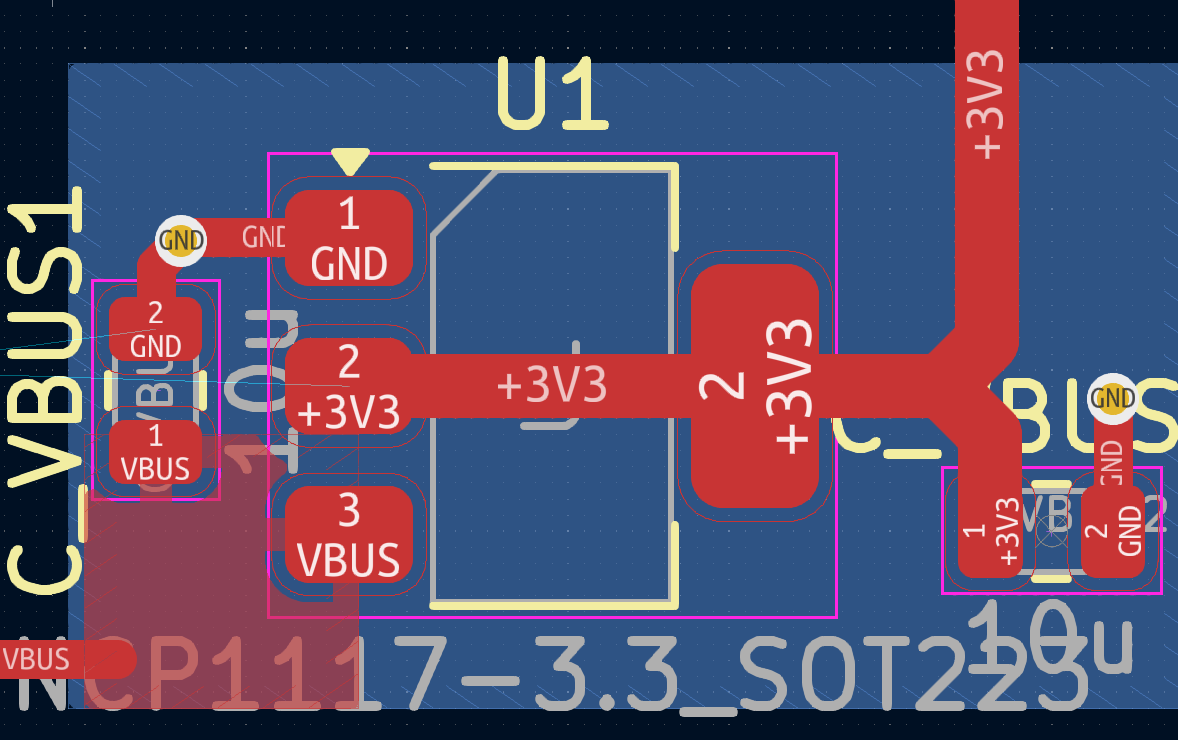

バイパスコンデンサの配置では以下のように経由して配線するようにします。

次のような回路図においてPCB上の配置を考えます。

次のようなものが良い例だと考えます。

一方次のような配線ではノイズ除去の効果が薄れる可能性があります。

フラッシュストレージと水晶発振器

どちらも繊細かつかなり高速な伝送路のためマイコンに充分に近接して配置する必要がある。周辺回路とのクロストークを避けるためGNDを間に挟み、充分なビアでGND層と接地するなどで対応する。

型番によってはプルアップ抵抗が必要な場合もあるので要注意。

USB

USBの伝送路は特性インピーダンスの要件を満たすように設計する必要がある。 具体的には以下の要件を満たせばよいようである。

- PCB厚さ:1.0mm

- 配線太さ:0.8mm

- 配線間隔:0.15mm

また伝送路の下は必ず途切れることのないGNDで構成する。

周辺回路

設計時は低周波のデジタル回路であるため適当に配線したが、可動接点のスイッチはチャタリングにより高周波の成分を含む可能性があるため次設計時に改善予定である。

今後の課題

- USB関連の検証

- CCピン

- 特性インピーダンス

- 周辺回路のチャタリング防止

参考文献

- Hardware design with RP2040

この人が書いた記事