執筆者: 指揮官

最終更新: 2025/03/04

やあ、俺だ。この記事に、学祭の時に展示したMMD動画(ドルフロ2の宣伝動画)の作り方を適当に書いていくぞ。モーションの作り方ではなく、あくまでエフェクトのつけかたの解説なのであしからず。ちなみに、作り終わった後にこの記事を書いているから時系列はバラバラなのでそこのところよろしく。完成動画はこんな感じだぞ↓

URL:https://youtu.be/2BqH3sMxM1Q

目次

1.raymmd

2.ステージ設定

3.その他エフェクト

4.動画の出力&適当な編集

使用したデータ

データ名 | URL | 作成者 |

|---|---|---|

MikuMikuDance_v932x64 | 樋口M | |

MMEffect_x64_v037 | 舞力介入P | |

ray-mmd-1.5.2 | Rui | |

AutoLuminous4 | https://onedrive.live.com/?id=EF581C37A4524EDA%21108&cid=EF581C37A4524EDA | そぼろ |

グローザ(モデル) | ドールズフロントライン2 | |

ルミナスステージ | AMN | |

空中に漂う埃エフェクト | 化身バレッタ | |

ラインエフェクト | ビームマンP | |

モーション | ゲッツ | |

カメラ | ノン |

1.raymmd

基本的にえくりでぃあすさんが作成した「#2 Ray-MMDに苦闘中のそこの君、諦めるにはまだ早いぞ」をもとに作成しているので、Editorの値は基本的に同じにしているぞ。とわいえ、使用してるモデルやライトの角度とか、いくつか違う点があるのでそれらを書いていくぞ。記事と違う値にしているときは「変更」、個人的に増やしているものに関しては「設定」というふうに書いているぞ。

DirectionalLightの設定

えくりでぃあすさんの記事の通りに進めていくと、DirectionalLightの角度をX=14.9にする場面が出てくると思われる。ただ、今回使うステージの都合上、そのように設定すると下の写真のようにモデルに影ができてしまうので、今回は下の表のように角度を変更しているぞ。

角度 | 値 |

|---|---|

X | 88.3 |

Y | -180.0 |

Z | -180.0 |

ray controllerの設定

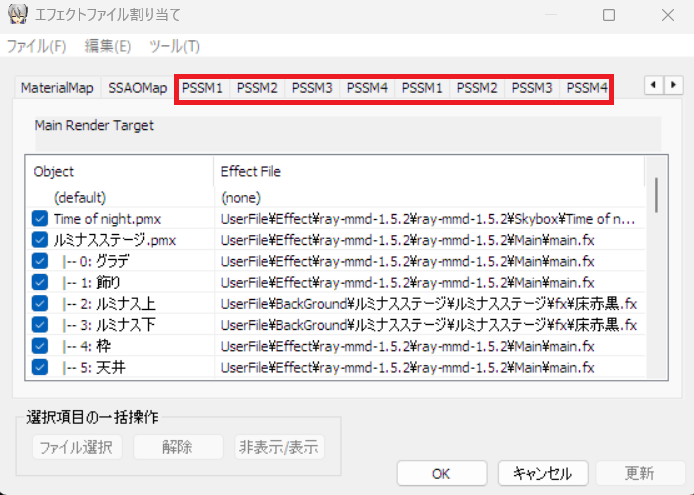

今回使うステージは、暗めの雰囲気なのでそれに合わせて、ray contorollerの設定をやっていくぞ。まず、Sun Lightー=1.0に設定。これで、照明を暗くすることができるので、ついでにステージの壁に映る余計な影を消していくぞ。左上のMMEffect→エフェクトの割り当てから、PSSM1~PSSM4のモデルのチェックボックスを外す。これで壁に映る影を消すことができるぞ。(下画像参照)

グローザのマテリアル設定

raymmdでは必須のマテリアルの割り当てをずらっと下に書いていくぞ。割り当てるときに、モデルを右クリックして出てくるサブセット展開を忘れずに。

・skin_1

以下の表に示すオブジェクトは、ray-mmd-1.5.2/Materials/Editor/skin/material_skin_1.fxを割り当てる。結構多いけど、肌に関係するもの全部です。ちなみに、これでも割り当てるマテリアルの数は少ない方で、多いものだと70個近くあるぞ。そんなモデルを使う場合は、まあ…ガンバ

オブジェクト名 | |

|---|---|

0:BodySkin | 3:Teeth |

4:Teeth | 5:Tongue |

6:Mouth | 8:EyeWhite |

9:Face | 10:Brows |

11:Eyes | 13:EyeShadow |

16:Emotion1 | 17:Emotion2 |

割当ができたら、ray-mmd-1.5.2/Materials/Editor/skin/material_skin_1.pmxをMMDに読み込ませる。その後、モデル操作をSkin_1に切り替えて、AlbedoH=0.14 に変更。

・Cloth_1

次は衣服に割り当てるものを書いていくぞ。以下の表のマテリアルにray-mmd-1.5.2/Materials/Editor/skin/material_cloth_1.fxを割り当てる。

オブジェクト名 |

|---|

1:Cloth1 |

2:Cloth2 |

割当ができたら、ray-mmd-1.5.2/Materials/Editor/skin/material_cloth_1.pmxをMMDに読み込ませる。その後、モデル操作をcloth_1に切り替えて、AlbedoV=0.35、SpecularV+=0.78、NormalLoops=0.5、Smoothness=0.42に変更。

・Aniso_1

続いて、髪に割り当てるものを書いていくぞ。以下の表のマテリアルにray-mmd-1.5.2/Materials/Editor/Anisotropic/material_aniso_1.fxを割り当てる。

オブジェクト名 |

|---|

7:Lashes |

14:Hair |

15:Hair |

割当ができたら、ray-mmd-1.5.2/Materials/Editor/Anisotropic/material_aniso_1.pmxをMMDに読み込ませる。その後、モデル操作をAniso_1に切り替えて、AlbedoV=0.09、Smoothness=0.6に変更。

・Fixed Color ×4

最後に、目のハイライトを光らせるために、Eyes +にray-mmd-1.5.2/Materials/Emissive/Fixed Color×4/material_albedo_x4.fxを割り当てる。

以上でモデルのマテリアルの割り当て作業は終わり。

2.ステージ設定

オブジェクトの設定

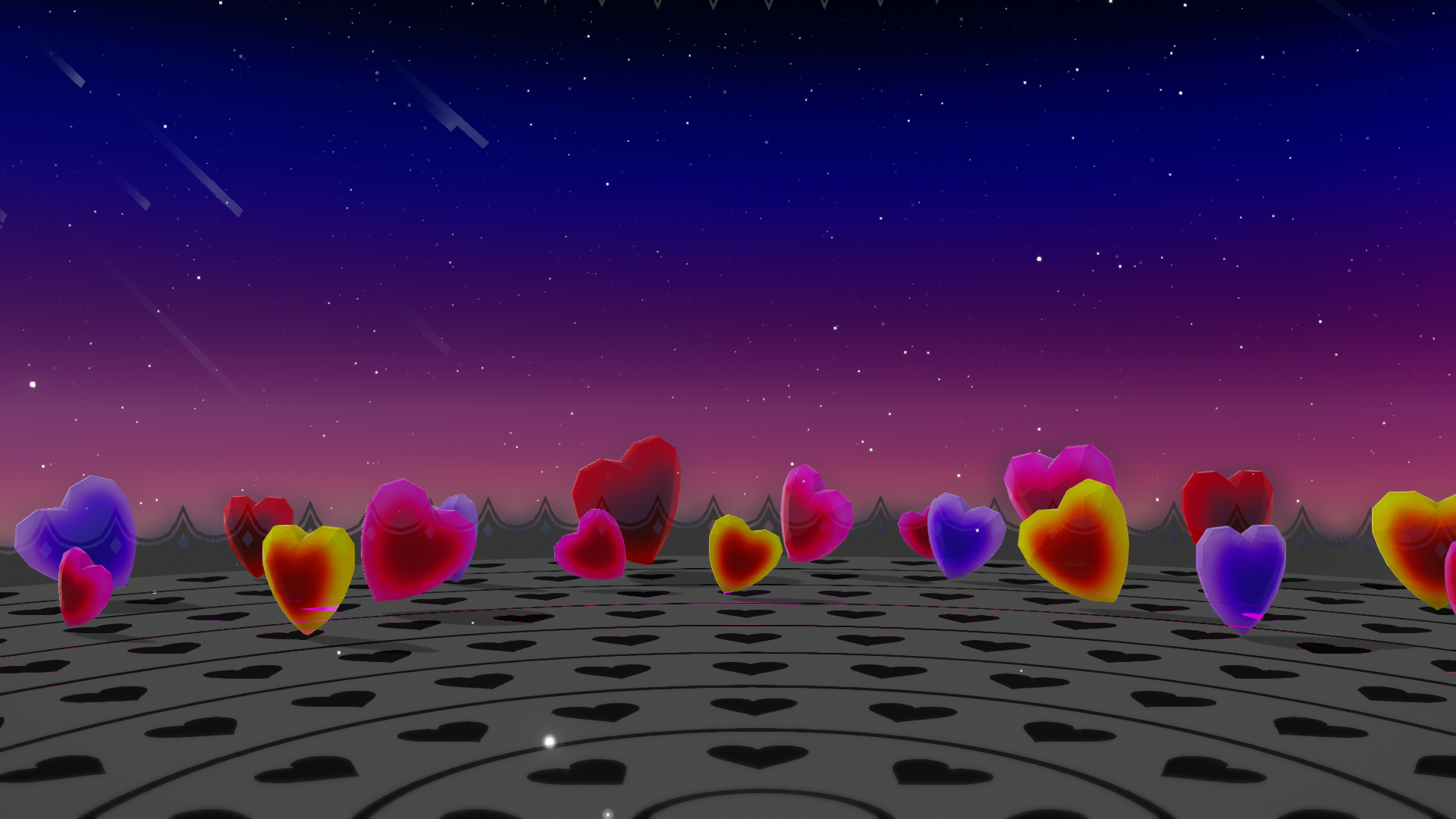

ここからステージの設定を書いていくぞ。とりあえず、MMDにルミナスステージ.pmx、スペアナ.pmx、ハート.pmxを読み込ませる。そのあと、モデル操作をルミナスステージに切り替えて、グラデ7=0.17、ハート床=1.0に設定。今回は、raymmdのskyboxにあるTime of night では、背景に星が降るのでそれを生かそうと思う。そのため、グラデ透明=0.66に設定。次に、モデル操作をスペアナに切り替えて、グラデ紫=1.0に設定。

ちなみに、raymmdを適用したらなぜか床と飾りの色が反映されなかったので色は適当でいいです(原因はよくわからん)。また、床に関してはハートの部分がなぜか透過されるので、それを隠すためにraymmdにあるray-mmd-1.5.2/Materials/Programmable/Waterで床をごまかしてます。

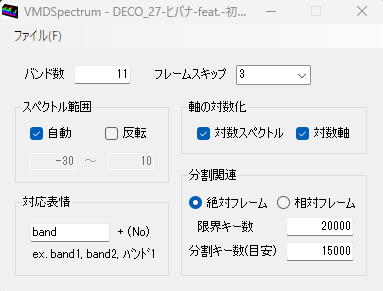

VRMspectrum

ここでは、曲に合わせてスペアナが動くように設定していく。そのために、VRMspectrumという波形(wav)ファイルのスペクトルデータを、MMDのモーションファイルに変換するツールを使っていく。VRMspectrumを開いたらファイル(F)のwavファイルを開くを選択。wavファイルを開いたら、バンド数とフレームスキップを以下のように設定。それができたら、ファイル(F)からモーション保存(F)を選択して、適当な名前を付けたらvmd変換終了。MMDに戻って、モデル操作をスペアナにして、先ほどのvmdを読み込ませたら終わり。

3.その他エフェクト

Auto Luminous

今回使っているステージはルミナスステージということもあって、ステージにあるオブジェクト(ハート)はAuto Luminousによって光らせることが可能です。まず、Auto Luminousのファイルにある、AutoLuminous.xをMMDに読み込ませる。次に、ルミナスステージにあるハート.pmxを読み込ませる。その後、モデル操作をハートいっぱいに切り替えてAL=0.25に設定。

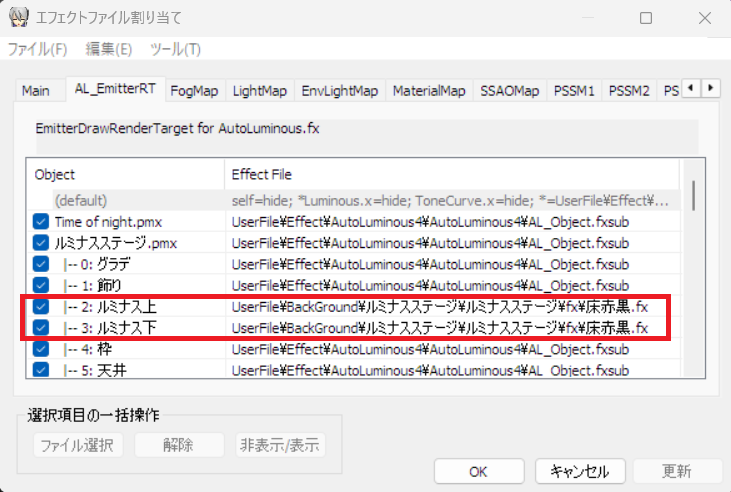

ついでに、地面と天井を光らせようか。MMEからエフェクトファイル割り当てを選択。MainとAL_EmitterRTにあるルミナスステージ.pmxを右クリックでサブセット展開した後、2:ルミナス上、3:ルミナス下にそれぞれ、ルミナスステージ\ルミナスステージ\fx\床赤黒.fxを割り当てる。これで、地面と天井が一定間隔で光りだすと思います。他の色も結構きれいなので、暇があれば試すといいと思うぞ。

Line effect &埃 effect

Line effect はイントロとラスサビ(表現があっているかは知らん)につけているので、それのやり方を解説しよう。まず、Linev4_5_32_64_MMM\Linev4_5_32_64_MMM\LSv4_5.xを2回、MMDに読み込ませる。次に、モデル操作をカメラ・照明・アクセサリに切り替えて、アクセサリ操作をLS4_5xに切り替える。適用するオブジェクトをグローザに切り替えて、一つ目を右中指3、2つ目を左中指3に適用。これで準備は完了。あとは、エフェクトをつけない時にはSi=0.0、Tr=0.0 エフェクトをつける時はSi=1.0、Tr=1.0に数値を変えるだけでラインがでるようになるぞ。

ただ、このままだとラインがずっと居座り続けるので、ある程度時間がたったら消えるようにするために、fxファイルをすこし書き換える必要がある。LSv4_5.fxを右クリックしてメモ帳で編集を選択。そうしたら、43行目にあるラインの長さという項目の数値を80に変更(下のコードを参照)。これで、設定は完了ではであるが、今回はラインの色をオレンジ色にしているのでそれの変更もここでやっておこう。Linev4_5_32_64_MMM\テクスチャ色々\SharpBeam.pngというPNGの名前をLine.pngに変えて、テクスチャ色々の一つ前のディレクトリに張り付けるだけで色を変えることができる。このエフェクトはLine.pngという名前のテクスチャを参照するようになっているので、他のものが使いたかったらそのように名前を変えよう。

次に、埃 effectについてだがこれはLine effectほど面倒ではないぞ。空中に漂う埃\空中に漂う埃.xをMMDに読み込ませる。その後、モデル操作を操作をカメラ・照明・アクセサリに切り替えて、アクセサリ操作を空中に漂う埃xに切り替える。あとは、Si=3.0にしたら空中に埃が漂うはず。

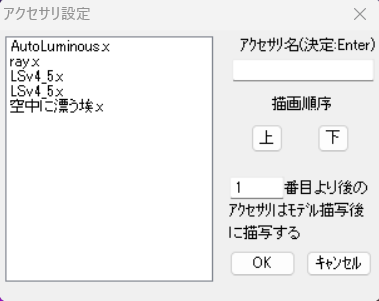

ここで注意事項だが、この二つのエフェクトは、アクセサリ設定でAutoLuminous x よりも下にしていないと描画されないぞ(下画像参照)。

//ラインの長さ(0~10000の範囲で指定)

float Length

<

string UIName = "Length";

string UIWidget = "Numeric";

bool UIVisible = true;

int UIMin = 0;

int UIMax = 10000;

> = 80;

4.動画の出力&適当な編集

書き出しの設定

書き出しを行う前に、動画のサイズやモデルの服がめり込んでいないか、カメラの画角によってモデルがぼけていないかを確認しよう。動画サイズは表示にある出力サイズから変更できるぞ。ぼけに関しては、ray.confを特にいじっていない人は関係ないです。もし、モデルにぼけがある場合(下画像参照)カメラの位置を調整をするか、ray controllerにある Measure Mode 、Focal Lengthなどを使ってぼけを消しておきましょう。この作業は几帳面になればなるほど、禿げるのでほどほどに(たぶん、10箇所以上はやった)。

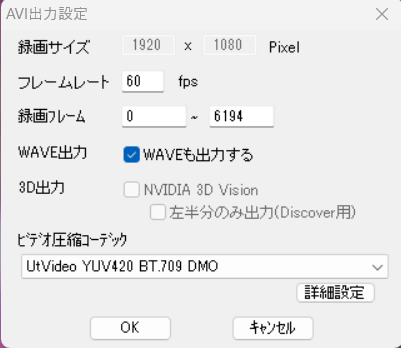

その辺の修正が終わったら、いよいよ動画の書き出しです。PCの空き容量に20Gくらいあることを確認したら、ファイル(F)からAVIファイルに出力(V)を選択。そうしたら、適当な名前を付けたら以下のようなウィンドウが出ると思います。フレームレートやビデオ圧縮コーディックは適当にお好みなのを選んで、OKを押します。そうしたら、動画の出力が始まるのでしばらく待ちましょう。

すごくどうでもいいことだが、動画出力は60fpsでやってるのに、MMDのタイムラインのフレームレートは30fpsのままなんですよね。じゃあ、足りないフレームはどうしているかというと、MMDが補間してフレームを増やしているわけですが、そのせいで書き出した動画に修正したはずのモデルのぼけが残ったりしてるんですよね(普通にキレそうになった)。そのぼけに関しては、今回は編集の時にぼけている1フレームだけ切り取るという作業をしています。なので、この動画は音声と映像で2フレームくらい差があったりします。

動画編集

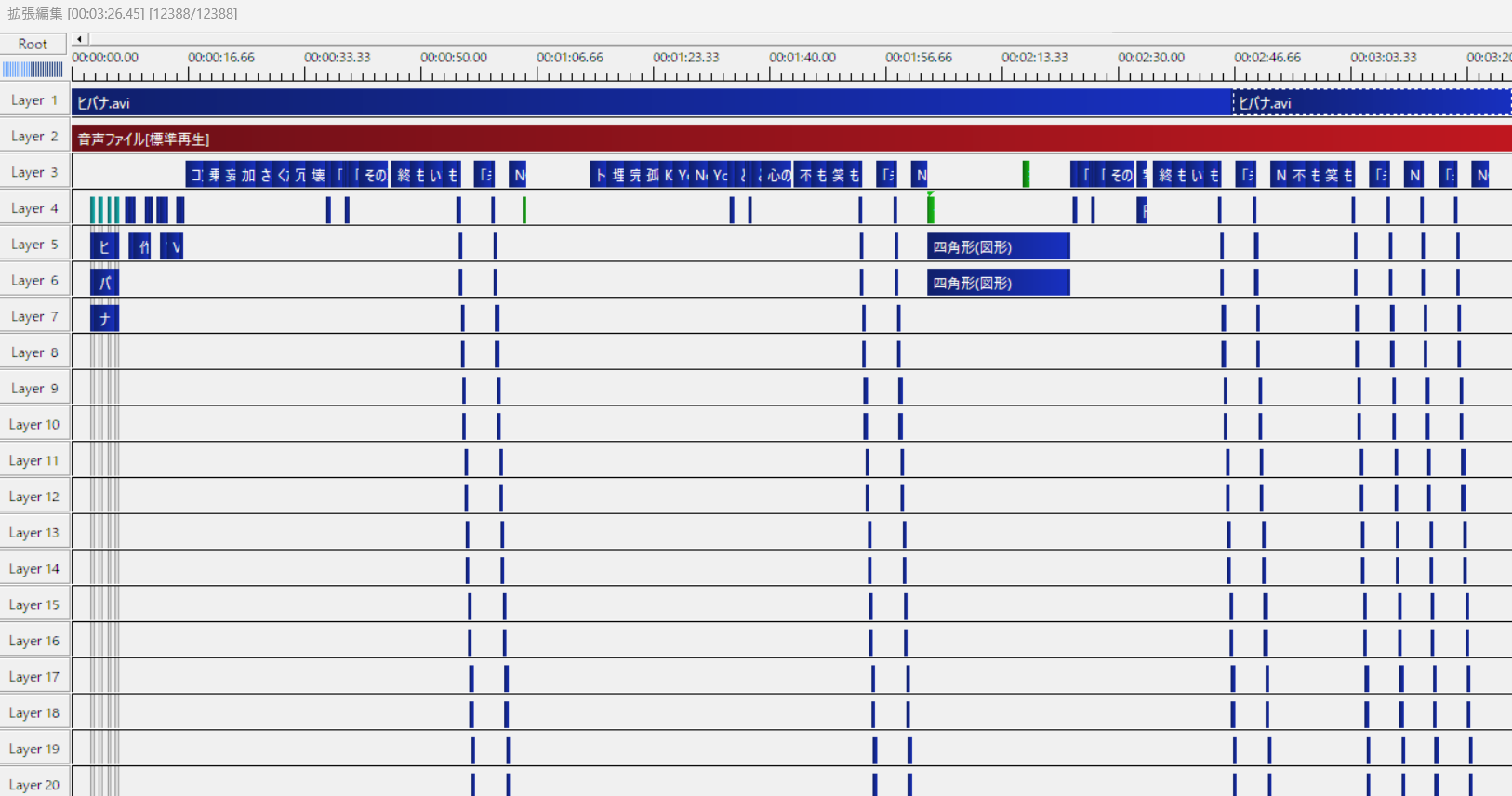

動画の書き出しが終わったら、あとは適当に編集するだけです。使用するソフトはみなさんおなじみAviUtlを使って編集するぞ。今回の編集事項は大まかに分けて以下の3つです。

- 歌詞

- クレジット&文字PVぽい歌詞

- エフェクト

歌詞は、曲に合わせてテキストを表示させるだけなので案外簡単。一応歌詞には0.25sのフェードインとフェードアウトをしているぞ。

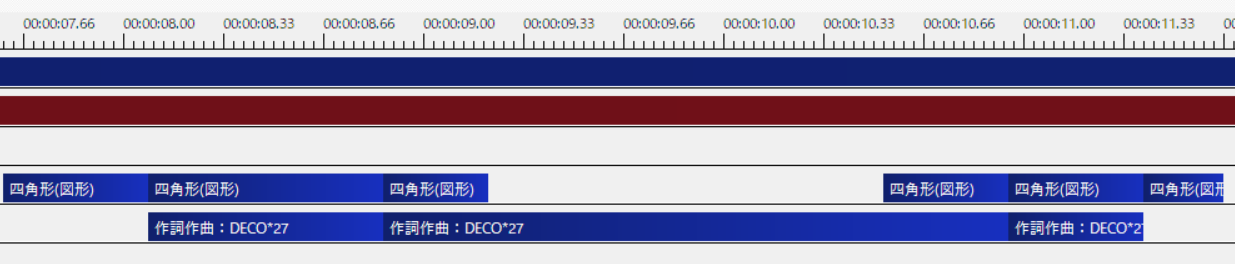

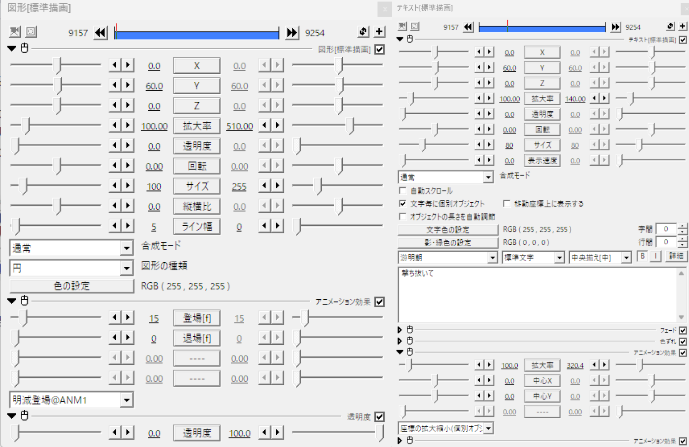

次にクレジットについてだが、最初の楽曲のタイトルはぼかしとアニメーション効果の明滅登場@ANM1を組み合わせただけなので割愛。次の作詞作曲とVocalの表示に関しては簡単に説明を書いておこうと思う。基本的に、図形とクリッピングを組みあわせて登場・退場をしている(下画像参照)。作り方としては、最初に図形を登場→図形の移動&文字をクリッピングで登場→しばらくそのまま&図形の入退場→図形の移動&文字をクリッピングで退場→図形の退場。クリッピングにはイージングというAviUtlの拡張機能を使っているので、やりたい人は入れておこう。もっと詳しく知りたい人は、字幕演出を刻む【Aviutl】を見てほしい。

続いて、文字PVぽい歌詞についてだがめんどくさいので今回は「撃ち抜いて」を抜粋して解説しようと思う。といっても、これも図形と文字を組み合わせただけなのでそこまで難しくない。まず、円の図形を出して、それを下のように編集するだけ。拡大率と透明度を組み合わせることで、オブジェクトを波紋のように描きながら登場させることができるぞ。

次に、テキストについてだが、これも下のように編集するだけ。ただ、注意事項として1文字ずつ動かすので、文字毎に個別オブジェクトにチェックを入れておこう。テキストに付けている効果はフェード、色ずれ(デフォルトから数値は変えていない)、座標の拡大縮小、明滅登場、の4つ。ついでに、拡大率で少しだけ大きくしてる。以上で文字PVぽい歌詞の解説終了。

最後にエフェクトについてだが、基本的にサビ終わりなどの場面転換や曲の音ハメにエフェクトをかける。場面転換は、例えばサビの終わりに振動+色ずれ+暗転をかけたり、2サビ終わりにラスター+色ずれをしているぞ。音ハメは、最初のタイトルに一瞬だけぼかしを入れたり、2サビ終わりとCメロの間の、ギター音(これで伝われ)に振動+色ずれをしていたりするぞ。ちなみに、この間はray controllerにあるTemperature-というのを使っているので、映像がすこしだけ青みを帯びています。以上で解説終了!最後に、この動画全体のタイムラインを下に載っけておこう。

制作トラブルまとめ

記事の内容的には上の章ですでに終わっているが、ここでは動画を作るうえで起きたトラブルとその解決方法を2つほど書いておこう。一つ目が、MMDが落ちるということだ。これは単にPCスペックがたりなくてMMDが落ちるということではなく、データを読み込ませる際にMMDが落ちるということがおきる。これが起きるまでは、MMDをひらいてからそれにpmmファイルをドラック&ドロップで読み込ませていたが、この方法だとなぜかMMD落ちて何も作業ができませんでした(これまでの作業がおしゃかになったと思ってまじであせった)。これの解決方法だが、開きたいpmmファイルを右クリックして、プログラムから開くからMikuMikuDance.exe(ないひとは別のプログラムを選択からMMDを選んだらいいぞ)で落ちることなく開くことができるぞ。

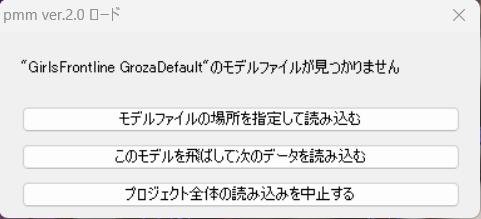

続いて、pmmファイルを読み込むときに毎回下の画像のように、モデルが見つからないというエラーウィンドウがでる。これに関しては、モデルファイルの場所を指定して読み込むを選択してモデルを読み込んだらいいが、毎回やるのが面倒なので解決することにした。これが起きる原因として、おそらくファルダの名前を中国語にしていたので、それのせいでパスがうまく読み込めないと思われる。なので、フォルダの名前を適当に日本語にした後、pmmファイルと一緒に生成されるemmファイルというのがあるのでこれをメモ帳で編集を選択。そうしたら、[Object]の欄に、一つだけ空白の部分があるので(下のコードでいうPm6)、そこにモデルのパスを書いたらおk。

以上制作トラブルまとめでした

[Object]

Acs1 = UserFile\Effect\AutoLuminous4\AutoLuminous4\AutoLuminous.x

Pmd2 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\Skybox\Time of night\Time of night.pmx

Pmd3 = UserFile\BackGround\ルミナスステージ\ルミナスステージ\ルミナスステージ.pmx

Pmd4 = UserFile\BackGround\ルミナスステージ\ルミナスステージ\スペアナ.pmx

Pmd5 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\Materials\Programmable\Water\water.pmx

Pmd6 = UserFile\Model\ドルフロ2グローザ\ドルフロ2グローザ\GirlsFrontline GrozaDefault.pmx

Pmd7 = UserFile\BackGround\ルミナスステージ\ルミナスステージ\ハート.pmx

Pmd8 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\Materials\Editor\Cloth\material_cloth_1.pmx

Pmd9 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\Materials\Editor\Skin\material_skin_1.pmx

Pmd10 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\Materials\Editor\Anisotropic\material_aniso_1.pmx

Pmd11 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\Lighting\DirectionalLight.pmx

Pmd12 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\ray_controller.pmx

Acs13 = UserFile\Effect\ray-mmd-1.5.2\ray-mmd-1.5.2\ray.x

Acs14 = UserFile\Effect\Linev4_5_32_64_MMM\Linev4_5_32_64_MMM\LSv4_5.x

Acs15 = UserFile\Effect\Linev4_5_32_64_MMM\Linev4_5_32_64_MMM\LSv4_5.x

Acs16 = UserFile\Effect\空中に漂う埃\空中に漂う埃\空中に漂う埃.x